Разведка пожара

По прибытии к обнаруженному пожару руководитель обязан произвести разведку, обдумать порядок тушения и составить план ликвидации пожара. Если площадь пожара невелика, руководитель пожара осуществляет разведку лично, обходя очаг пожара по периметру. При задержке в обнаружении пожара или прибытия на пожар в том случае, когда пожар имеет значительные размеры, руководитель для ускорения разведки назначает себе помощников или производит рекогносцировку с воздуха. При проведении разведки и составлении схемы пожара используются специальные лесопожарные карты масштаба 1:100000, данные авиационной разведки, полученные от экипажа патрулирующего самолета (в районах авиационного обнаружения пожаров), а также материалы визуального осмотра пожара и прилегающих участков. В тех случаях, когда визуальное установление контуров пожара затруднено (при сильной задымленности, например) решение этой задачи производится с помощью дистанционных методов разведки, например системой «Тайга-2».

В задачу разведки входит:

- уточнение кромки (при торфяных пожарах), тактических частей (фронт, фланги, тыл), вида, скорости, интенсивности, площади и наиболее опасного направления распространения пожара;

- наличия естественных и искусственных препятствий для распространения пожара;

- основных типов (видов) горючих материалов и возможностей усиления или ослабления пожара вследствие специфики рельефа местности и особенностей лесных участков на пути его распространения;

- возможностей подъезда к кромке пожара и применения механизированных средств остановки и локализации пожара;

- наличия водоисточников и возможности их использования, наличия опорных полос для отжига и условий прокладки таких полос;

- безопасных мест стоянки транспортных средств, мест отдыха рабочих, занятых на тушении, а также путей отхода и мест укрытий на случай прорыва огня.

В процессе разведки изыскиваются наиболее рациональные и эффективные способы тушения с учетом перспективного распространения и развития пожара в ближайшее время. Для пожаров площадью 5-10 га прогноз составляется на 2-3 ч, а для более крупных – на период времени, необходимый для реальной их локализации. При составлении прогноза развития и распространения пожара необходимо учитывать не только особенности лесных участков и рельефа местности, но и состояние атмосферы, а также характер погоды. Очень желательно иметь прогноз погоды на ближайшие 5-7 дней с данными о возможном выпадении осадков, усилении или ослаблении ветра, а также изменений его направления.

По данным разведки пожара разрабатывается оперативный план его тушения, который корректируется в процессе реализации при изменении оперативной обстановки.

Оперативный план тушения включает схему распространения пожара с данными о сопредельных территориях (наиболее пожароопасные участки, тропы, дороги, естественные и искусственные противопожарные барьеры и т.д.). В плане отмечаются:

- технические способы и тактические приемы ликвидации пожара;

- сроки выполнения отдельных стадий тушения;

- распределение наличных сил и средств по периферии пожара;

- привлечение дополнительных сил и средств (количество и сроки).

Как правило, оперативный план тушения составляется с таким расчетом, чтобы ликвидация или, по крайней мере, локализация пожара была закончена не позднее 10 ч утра следующего дня.

При длительном тушении пожара разведка его производится не реже одного, а при быстром изменении оперативной обстановки – двух раз в день.

Стадии развития лесного пожара и операции по тушению

Тушение каждого лесного пожара можно рассматривать как последовательное выполнение операций, соответствующих стадиям его развития.

Условно тушение лесного пожара можно разделить на несколько последовательно осуществляемых стадий (рис. 1): остановка пожара, локализация, дотушивание и окарауливание.

Остановка пожара (остановка распространения кромки пожара) преследует цель прекращения пламенного горения по кромке. Это одна из наиболее сложных по выполнению стадий тушения.

Остановка распространения кромки при тушении слабых низовых пожаров может быть достигнута путем захлестывания, а также подавления огневой кромки грунтом, водой и различными огнегасящими веществами. Для снижения расхода воды или огнегасящего раствора используется распыленная струя.

Остановка сильного низового, а также верховых пожаров достигается созданием или использованием имеющейся заградительной полосы. Чаще всего заградительные полосы создают отжигом от узкой (0,3-0,5 м) опорной полосы, замкнутой на естественные преграды для огня или потушенную часть кромки.

Локализация заключается в создании вдоль всего периметра пожара заградительной полосы, исключающей возможность возобновления его распространения. Опыт показывает, что остановка кромки пожара, выполненная путем захлестывания, засыпки грунтом, обработки водой или огнегасящими химическими веществами, в подавляющем большинстве случаев не исключает возобновления распространения пожара. Последнее обстоятельство позволяет считать локализованными лишь те пожары, вокруг которых созданы замкнутая минерализованная полоса, канава или другой вид естественного или искусственного барьера (заградительная полоса), исключающие переход через них пожара. Локализация – наиболее трудоемкая стадия тушения. Нередко она производится одновременно с остановкой пожара, например при использовании тяжелого и среднего грунтометов.

После завершения локализации руководитель тушения обязан лично осмотреть границы пройденной пожаром площади, чтобы убедиться в надежности локализации. При большой площади пожара проверка производится несколькими наиболее опытными специалистами, каждый из которых осматривает конкретный участок периметра пожара. Особое внимание уделяется границе пожара с подветренной стороны, а также участкам, где локализация производилась отжигами от опорной полосы.

Дотушивание. Дотушивание пожара заключается в ликвидации очагов горения, оставшихся на пройденной пожаром площади после его локализации. Дотушивание проводится засыпкой очагов горения грунтом, заливанием их водой или растворами химикатов до полного прекращения горения. На сильно захламленных участках целесообразно дать горючим материалам основательно выгореть и только затем приступить к дотушиванию.

При выполнении работ по дотушиванию необходимо соблюдать следующие правила:

- начинайте дотушивание сразу после завершения создания минполосы и осуществления отжига;

- дайте прогореть ЛГМ, если они будут гореть недолго и нет риска перебросов;

- на маленьком пожаре дотушивайте всю площадь;

- на крупных пожарах дотушивайте полосу вдоль минполосы такой ширины, чтобы быть уверенным, что пожар не возобновится и его не перебросит на другой участок. На крутых склонах горящие остатки не должны скатиться через минполосу;

- свалите все сухостойные деревья около минполосы во избежание подгорания их и падения через полосу;

- следите за маленькими точечными пожарами на внешней стороне минполосы;

- считайтесь с потенциальной опасностью сушин, подгнивших бревен и завалов на внешней стороне опорной линии;

- дотушивайте дымящие корни и пни и следите за ними около опорной линии;

- срубайте несгоревший или частично подгоревший кустарник около опорной линии;

- разбрасывайте скопления горящих ЛГМ, чтобы уменьшить температуру горения и опасность перебросов;

- на склонах во избежание скатывания тяжелые бревна, пни или другие материалы подкопайте внизу, подложите что-нибудь или разверните комлем вниз по склону;

- используйте воду в сочетании с ручным инструментом. При сухом дотушивании смешивайте тлеющие угли с грунтом;

- воду используйте экономно, но достаточно, чтобы качественно дотушить;

- когда используете воду для дотушивания лесных пожаров в долгомошных, торфяных типах леса, тщательно перемешивайте подстилку, торф с водой;

- добавляйте в воду смачиватели или пенообразователи, которые повышают эффективность воды, особенно при мощной лесной подстилке.

Окарауливание. Окарауливание лесных пожаров организуется еще в процессе остановки пожара, когда по мере продвижения рабочих-тушильщиков вдоль кромки пожара или по трассе отжига расставляются караульные, в задачу которых входит ликвидация загораний за опорной полосой и дотушивание очагов по периферии пожара. Особенно важно продолжить окарауливание после локализации пожара.

Окарауливание пожаров заключается в непрерывном или периодическом осмотре пройденной огнем площади (особенно по периферии) с целью предотвращения возобновления пожара от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании. Для окарауливания оставляется группа рабочих с таким расчетом, чтобы они могли контролировать весь периметр локализованного пожара. Для каждого караульного отводится определенный участок, протяженность которого зависит от степени опасности возобновления горения, класса пожарной опасности и скорости ветра (табл. 1).

Таблица 1. Протяженность участка минерализованной, м, полосы шириной 2-4 м, который может удержать от переброски огня один пожарный с лесным огнетушителем

|

Класс пожарной опасности по условиям погоды |

Скорость ветра, м/с |

||

|

0-6 |

6,1-12 |

12.1-18 |

|

|

II |

300 |

200 |

100 |

|

III |

150 |

100 |

50 |

|

IV |

100 |

50 |

25 |

|

V |

100 |

30 |

20 |

Продолжительность окарауливания определяется условиями погоды и может быть прекращена лишь по распоряжению руководителя тушения.

Тактика ликвидации лесных пожаров

Тактика – это выбор методов, способов и средств тушения пожара в зависимости от характеристики участков, охваченных пожаром, и условий, существующих в момент тушения.

Успех при тушении любого пожара может быть достигнут при следовании суворовскому принципу «быстрота, глазомер, натиск». Важно начать тушение пожара в самом начале его развития. Общеизвестно, что низовой пожар площадью 15-20 м2 могут, пользуясь подручными средствами, легко потушить 2 человека.

В зависимости от вида и объема работ перед началом тушения желательно сформировать рабочие группы (звенья, бригады) по 2-6 человек, поручив каждой группе определенный вид работ. Такой принцип распределения позволяет оптимизировать работу пожарных и использование противопожарной техники. Каждый руководитель группы должен знать участок кромки пожара, на котором работает его группа, а каждый рабочий – задание, которое ему поручено выполнять. Во главе рабочих групп ставятся более опытные рабочие, общее руководство тушением пожара осуществляется обычно инженерно-техническим работником. При тушении крупных лесных пожаров создается штаб тушения.

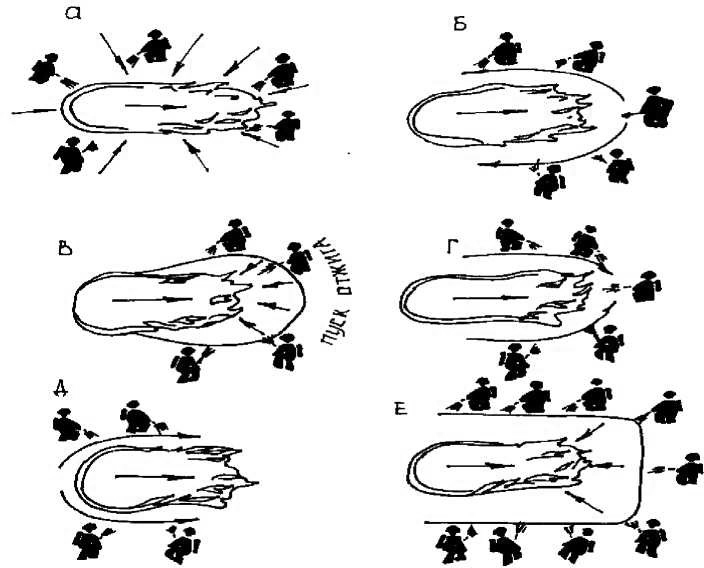

При тушении лесных пожаров чаще всего применяются следующие тактические приемы: окружение пожара, охват с фронта, охват с флангов и охват с тыла. Выбор тактики тушения каждого конкретного пожара зависит от его характеристики, наличия рабочей силы и ее оснащенности.

Окружение пожара заключается в одновременном тушении кромки пожара по всему периметру (рис. 2, а). Этот прием применяется при тушении небольших пожаров и наличии достаточного количества хорошо оснащенных средствами пожаротушения рабочих.

Охват с фронта или фронтальная атака применяются при недостатке рабочей силы для полного окружения или при необходимости быстрейшей остановки пожара (при подходе пожара к хвойным молоднякам). Фронтальная атака направлена против головы пожара, а тушение осуществляется обычно двумя группами, продвигающимися от середины фронта к флангам и далее к тылу (рис. 2, б). При тушении низовых пожаров средней силы охватом с фронта применяют обычные средства пожаротушения: ранцевые опрыскиватели, лопаты и т.д. Фронт сильного низового и верховых пожаров останавливают чаще всего созданием заградительных полос, в частности отжигом (рис. 2, в).

Охват с флангов как тактический прием тушения применяется в тех случаях, когда по причине значительной высоты пламени, сильного задымления или слабой оснащенности средствами пожаротушения применить фронтальную атаку невозможно. Помимо вышеуказанных случаев, охват с флангов может быть рекомендован, если фронт пожара приближается к естественному или искусственному барьеру, а также если вблизи флангов пожара располагаются участки повышенной пожарной опасности (хвойные молодняки, например). При охвате с флангов работа выполняется преимущественно двумя бригадами, звеньями, которые, производя тушение флангов, сжимают фронт пожара на клин (рис. 2, г).

Охват с тыла. Этот тактический прием тушения применяется при ожидаемой смене направления ветра на противоположное, а также при начале тушения лесного пожара, когда основные силы и средства пожаротушения еще не прибыли. Тушение осуществляется так же, как и при предыдущем приеме, двумя бригадами, однако началом тушения служит центральная часть тыльной стороны пожара. Продвигаясь в двух взаимно противоположных направлениях от центра тыльной стороны пожара, бригады останавливают и локализуют пожар сначала в тылу, затем по флангам, постепенно сжимая фронт пожара на клин (рис. 2, д). Тактический прием эффективен, если скорость тушения кромки пожара превышает скорость его увеличения по периметру, а также если ожидается изменение направления ветра на противоположное.

При выборе тактического приема тушения лесного пожара необходимо помнить, что он в конечном счете зависит от конкретной ситуации. Так, в ряде случаев охват с флангов может быть применен как самостоятельный прием, а в других – как дополнение к фронтальной атаке. Последний вариант применяется, например, при тушении интенсивных низовых пожаров, когда одна бригада пожарных готовит отжигом заградительную полосу перед фронтом пожара для его остановки, а две другие бригады сдерживают распространение пожара на флангах (рис. 2, е).

Главной задачей руководителя работ по тушению является выбор с учетом особенностей лесной растительности, рельефа местности, категории земель, мерзлотности и скальности почв, прогноза погоды, наличия сил и средств пожаротушения, вида, интенсивности и размера пожара, имеющихся естественных и искусственных препятствий распространения огня наиболее эффективного тактического приема и способа тушения, позволяющего ликвидировать пожар в кратчайшие сроки с минимальными затратами.

Некоторые особенности тушения пожаров в горах

Скорость распространения пожаров на склонах крутизной 15° и более удваивается по сравнению с горизонтальным участком, а на склонах более 25° низовой пожар переходит в верховой. Поэтому останавливать пожар желательно на пологом склоне, на водоразделах и на границах негоримых участков.

При движении фронта пожара вверх по склону отжиг целесообразно пускать вниз по склону, начиная против середины фронта, двумя группами пожарных, продвигающимися в противоположные стороны. При движении пожара вверх по склону с очень большой скоростью отжиг пускают на гребень с противоположного склона.

Вдоль опорной полосы необходимо организовать патрулирование с целью своевременного обнаружения и ликвидации возникающих очагов горения.

В горах весной и осенью пожары распространяются преимущественно по долинам и вдоль гребней водоразделов, поэтому в это время отжиг ведут от опорных полос, проложенных в основном поперек от вершины на южном (западном) склоне до того места на северном (восточном) склоне, где крутизна превысит 20°. Отжиг пускают в самой верхней точке, спускаясь вниз вначале по северному (восточному) склону, а затем по южному (западному) склону. Летом и в начале осени пожары могут распространяться поперек водоразделов и переходить долины. При таком распространении огня опорные полосы нужно прокладывать или по водоразделам, или по дну долин.

При проведении отжига на водоразделах полосы следует создавать при небольшой крутизне склонов, выжженная полоса перед фронтом пожара должна быть не менее 100 м.

Самое удобное место для отжига – у подножья горы. Но здесь опорная полоса должна иметь форму канавки для задержки скатывающихся горящих частиц при склонах крутизной свыше 20°.

Специфика организации тушения пожаров в лесах, загрязненных радионуклидами

При охране лесов от пожаров устанавливаются особые требования и ограничения к противопожарным мероприятиям:

- в лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2:

- устанавливаются аншлаги (щиты) с указанием зоны по плотности загрязнения территории и перечнем запретов и ограничений;

- обнаружение пожаров осуществляется с пожарнонаблюдательных пунктов (желательно с использованием телеустановок), авиапатруливанием, при наземном патрулировании – по дорогам с асфальтовым, бетонным и другим твердым покрытием;

- при тушении лесных пожаров принимаются дополнительные меры по защите работающих от вредного воздействия дыма и продуктов горения, для чего используются респираторы, закрытая резиновая обувь, спецодежда и другие защитные средства;

- в лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 5 до 15 Ки/км2 дополнительно:

- создаются минерализованные полосы шириной не менее 3 м вдоль магистральных дорог, проходящих через хвойные лесные массивы и по границам лесных массивов в сельхозугодьях и вокруг участков погибших лесов;

- создаются и подновляются минерализованные полосы в периоды повышенного увлажнения почвы, чтобы избежать образования пыли;

- проводится остановка лесных пожаров косвенным методом, заключающимся в создании заградительных и опорных полос на пути лесного пожара, при помощи наземных механизмов, ручных средств, вертолетов и самолетов с водосливными устройствами;

- создаются заградительные полосы шириной от 1,5 м при слабых лесных пожарах (скорость продвижения огня меньше 1 м/мин) и шириной до 9 м при сильных лесных пожарах (скорость продвижения огня более 3 м/мин);

- применяются огнетушащие составы для создания полос с использованием химических веществ;

- в лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 свыше 15 Ки/км2:

- допуск людей в лес запрещен, лесные дороги для проезда закрыты;

- устанавливаются щиты с информацией о величине плотности загрязнения территории радионуклидами и опасности пребывания в лесу на всех съездах с магистральных дорог общего пользования;

- используются телеустановки и осуществляется авиапатрулирование для обнаружения лесных пожаров;

- производится тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств тушения.

На тушение лесных пожаров в загрязненных радионуклидами лесах могут направляться лица, прошедшие специальную подготовку, медицинский отбор и давшие согласие быть отнесенными к критической группе профессий с предоставлением соответствующих льгот, прав и обязанностей. Работники, направляемые на тушение пожаров, обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, респираторами, противогазами и индивидуальными дозиметрами-накопителями.

При накоплении дозы дополнительно 0,5 бэр (5 мЭв) работник выводится из зоны радиоактивного загрязнения сроком на 1 год.

Зола, недожог и аэрозоли, образующиеся при лесных пожарах на загрязненных радионуклидами территориях, представляют собой открытые источники ионизирующих излучений. В связи с этим обеспечение работников средствами индивидуальной защиты должно соответствовать нормам и требованиям, установленным для персонала при работах с открытыми источниками ионизирующих излучений.

Рекомендации по использованию на тушении лесного пожара бульдозеров и тракторов с навесным оборудованием

Убедись, что все люди находятся на удалении от работающего оборудования.

Будь уверен, что все бульдозеры (тракторы), которые используются, в хорошем техническим состоянии, имеют допущенные искрогасители, имеют хорошую, безопасную кабину.

Для пробивки минполосы выбирай места с благоприятными почвенно-грунтовыми условиями и топографией.

Для увеличения продуктивности и безопасности используйте механизмы в паре, особенно когда работаете вблизи быстродвижущейся кромки.

При необходимости раскряжевывайте лежащие бревна (хлысты, ветровальные деревья) и спиливайте деревья или сушины.

Толкайте ножом ЛГМ в наружную сторону от минполосы, за исключением прямого тушения, когда горящие ЛГМ должны толкаться вовнутрь и рассеиваться.

Не позволяйте никому, кроме оператора бульдозера (трактора) управлять механизмами.

В период дотушивания толкай крупные бревна (деревья) или горящие завалы на выгоревшую площадь.

Расталкивай завалы на внешней стороне минполосы.

Очередность работ при тушении лесного пожара

Пожары должны тушиться агрессивно, но при этом в первую очередь должны обеспечиваться техника безопасности, безопасность людей и пожарного оборудования.

После прибытия на пожар необходимо объективно оценить сложившуюся ситуацию. Если сложно обойти вокруг пожара, то следует осмотреть его с высокой точки, с которой просматривается весь пожар. На маленьких медленно движущихся пожарах полная оценка развития может быть осуществлена очень быстро непосредственно на кромке пожара. На больших или быстро распространяющихся пожарах подберите для обзора наиболее высокую точку в районе пожара. Если это невозможно, то необходимо использовать вертолет. Используйте при необходимости наземную разведку. Обращайте внимание на следующее:

- на опасные участки и на пути отхода для случаев, если резко возрастет интенсивность пожара;

- место возникновения пожара и его причину;

- площадь пожара;

- протяженность периметра пожара;

- местоположение фронта (головы пожара);

- ценные ресурсы, которым может угрожать пожар;

- погоду;

- ожидаемое развитие пожара;

- интенсивность пожара;

- типы леса, типы ЛГМ;

- рельеф;

- время суток.

Другими словами, в ходе разведки необходимо установить место, вид и силу пожара, площадь направление распространения, наличие наиболее пожароопасных и цепных участков, водоемов, преград, которые могут остановить распространение огня или послужить опорной линией для отжига, а также выявить места, где такие преграды или опорные полосы необходимо создать.

Первый этап

Немедленно составить первоначальный план тушения. Перед началом тушения определить:

- расположение путей отхода, место укрытия;

- особые опасности (горящие сухостойные деревья и т.д.);

- хорошую опорную точку места начала тушения (дорога, выгоревшая площадь и т.д.);

- место начала тушения – фронт или фланги;

- какую стратегию применять – прямое или косвенное тушение;

- конструкцию необходимой минполосы;

- наличие естественных барьеров, которые могут быть использованы при тушении;

- возможность прибытия дополнительных сил;

- как повлияют рельеф и погодные условия на развитие пожара.

Второй этап

Проинструктировать группу и начать работать решительно в течение ранней стадии горения пожара, чтобы остановить пожар на малой площади. Обычно пожар начинают тушить с фронта, чтобы наиболее быстро остановить распространение. Создайте надежную замкнутую минполосу.

Исключения, когда начало тушения начинается не с фронта:

- интенсивность пожара такова, что небезопасно находиться перед его фронтом;

- пожар движется по направлению к естественной преграде, где он остановится без тушения;

- другие стороны периметра пожара угрожают ценным ресурсам (лесным культурам или объектам народного хозяйства);

- имеется вероятность, что в другом месте периметра пожар приблизится к большим запасам ЛГМ, что может привести к резкому увеличению интенсивности пожара.

Третий этап

После того как силы и средства будут расставлены и начато тушение, необходимо продолжить оценку развития пожара, сбор информация и определение причины возникновения пожара.

Развитие первоначального плана тушения

Выполняется ли первоначально составленный план тушения? Если нет, то почему?

Необходимы ли дополнительные ресурсы?

Сколько времени необходимо для создания минполосы?

Есть ли изменения погоды, типов ЛГМ, рельефа, которые могут значительно повлиять на развитие пожара, до того как пожар будет взят под контроль?

Повысилась ли скорость распространения и интенсивность пожара от ожидаемого? Если так, то необходимо сообщить руководителю.

Если первоначальный план выполняется, то продолжайте тушение. Если нет, то внесите в него изменения.

Информируйте диспетчерский пункт, если сложность пожара превышает возможности тушения и ваших сил и средств недостаточно. Запрашивайте помощь, если необходимо.

Обязательная информация, которая передается в диспетчерский пункт после прибытия на пожар:

- время обнаружения или осмотра;

- номер пожара;

- место (ГУ, лесничество, квартал, координаты);

- район применения сил и средств;

- площадь (лесная, нелесная), в том числе пройденная верховым пожаром;

- состояние, вид, интенсивность пожара;

- наличие сил и средств.